Agricultura urbana e segurança alimentar: uma análise microeconômica..

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade

Revista IDeAS, Rio de Janeiro, volume 17, 1-18, e023001, jan./dez. 2023 • ISSN 1984-9834

Artigo original • Revisão por pares • Acesso aberto

Agricultura urbana e segurança alimentar: uma análise microeconômica

Urban agriculture and food security: a microeconomic analysis

Cleber José Bosetti

Resumo O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial da agricultura urbana como ferramenta para a geração de valor e melhoria da segurança alimentar. O estudo empírico foi realizado no espaço experimental biodinâmico do Centro de Ciências Rurais- CCR da Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC, localizado no município de Curitibanos- SC. A metodologia da pesquisa divide-se em duas etapas: a primeira consistiu no cultivo de um canteiro de 5m² durante o período de 1 ano, conduzido pelo manejo agrícola biodinâmico; a segunda mostra a contabilização dos fatores de produção e a realização de análises econômicas de viabilidade da agricultura urbana no formato de jardins residenciais. Os resultados indicaram que a agricultura urbana possui potencial para contribuir com a segurança alimentar e que suas práticas, sob manejos agrícolas resilientes, também possuem viabilidade econômica. Palavras-chave: agricultura urbana, microeconomia, segurança alimentar. Abstract The objective of this work was to evaluate the potential of urban agriculture as a tool for generating value and improving food security. The empirical study was carried out in the biodynamic experimental space of the Rural Sciences Center- CCR of the Federal University of Santa Catarina- UFSC, located in the city of Curitibanos- SC. The research methodology consisted of two stages: the first consisted of cultivating a 5m² plot for a period of one year, conducted by biodynamic agricultural management; the second shows the accounting of production factors and carrying out economic analyzes of the viability of urban agriculture in the form of residential gardens. The results indicated that urban agriculture has the potential to contribute to food security and that its practices, under resilient agricultural management, also have economic viability. Keywords: urban agriculture, microeconomics, food security. | Submissão: Aceite: Publicação: |

Citação sugerida BOSETTI, Cleber José. Agricultura urbana e segurança alimentar: uma análise microeconômica. Revista IDeAS, Rio de Janeiro, v. 17, p. 1-18, e023001, jan./dez. 2022. Licença: Creative Commons - Atribuição/Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). |

Introdução

O acesso da população aos alimentos de qualidade é um dos principais problemas socioeconômicos e de saúde pública a ser resolvido no século XXI. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico da engenharia agrícola, os alimentos saudáveis e de qualidade nem sempre chegam às mesas das famílias. De forma concomitante, os processos de concentração da população nas cidades e a desigualdade de renda têm intensificado a insegurança alimentar de parte da população. Diante disso, a agricultura urbana ganhou visibilidade como uma possível ferramenta para melhorar as condições de segurança alimentar da população urbana.

A segurança alimentar é um conceito em disputa e em construção, que foi reivindicado como questão de segurança nacional no contexto pós-Segunda Guerra Mundial e serviu para legitimar os pacotes tecnológicos da Revolução Verde centrados no aumento da oferta de alimentos (MALUF, 2000). Atualmente, o conceito de segurança alimentar leva em conta a quantidade, a qualidade e a regularidade no acesso aos alimentos como componentes do Direito Humano à alimentação adequada (BELIK, 2003; CONSEA, 2006; BRASIL, 2014).

Apesar do aumento na oferta de alimentos, as dificuldades de acesso afetam uma fatia representativa da população mundial (FAO, 2012). O regime agroalimentar contemporâneo, operacionalizado por grandes corporações, controla os preços e estimula a elaboração de alimentos processados (MCMICHAEL, 2016). Tal configuração gerou uma deslocalização das dietas alimentares e tem tornado a alimentação mais deficitária (POLLAN, 2013; ALBALA, 2017). Ademais, a concentração da população nos centros urbanos e a desigualdade de renda tornam-se agravantes da problemática da segurança alimentar contemporânea (BRICAS; CONARÉ, 2019). Diante dessa problemática sistêmica, a agricultura urbana pode ser vista como uma das ferramentas que se pode mobilizar para mitigar a questão da insegurança alimentar.

Em linhas gerais, a agricultura urbana pode ser entendida como o cultivo de plantas e/ou criação de pequenos animais destinados à alimentação realizada em territórios urbanos (MOUGEOT, 1999). Seus formatos são muito variados, contemplando fazendas comerciais, comunitárias ou institucionais, jardins comunitários, jardins de casa ou residenciais (LUCENA; SILVA, 2018; CAROLAN; HALE, 2016). Sob essa ótica, pode contribuir para a segurança alimentar e geração de renda nas cidades.

A Agricultura urbana também pode ser concebida como um dos componentes para a sustentabilidade territorial (AQUINO; ASSIS, 2007; TENDERO; PHUNG, 2019), pois pode inserir-se na lógica de uma economia circular (RAWORTH, 2019) por meio da utilização ótima dos recursos existentes no território (NATTASSHA; et. al, 2020). A compostagem dos resíduos domésticos é um dos exemplos dessa circularidade ótima.

Não obstante, há uma série de dificuldades para se fazer agricultura nos territórios urbanos: a restrição do acesso à terra motivada pela especulação imobiliária (CARNEIRO; PEREIRA; GONÇALVES, 2016); a vulnerabilidade socioeconômica e a desmotivação psicossocial da população em condição de insegurança alimentar (BOSETTI; et al., 2018; PEIXER; et al., 2019); a indisponibilidade de bens tangíveis e intangíveis como o saber fazer (CHAMBERS, 1995; PERONDI; SCHNEIDER, 2012); a ausência de políticas públicas, dentre outros.

Além dessas problemáticas já estudadas pela literatura, uma questão fundamental motivou a realização do presente trabalho de pesquisa: é viável economicamente realizar a agricultura urbana? O pragmatismo dessa pergunta não visa à concordância irrestrita ao pensamento econômico do agente maximizador de utilidades, mas sim fazer duas reflexões fundamentais acerca da viabilidade econômica da agricultura urbana: a) pela ótica das motivações individuais, a demonstração da viabilidade pode servir de estímulo para a realização das práticas de cultivo; b) a operacionalização de políticas públicas de agricultura urbana precisa amparar-se em estudos quantitativos que sinalizem sua eficiência.

Para responder às questões anteriores, foi desenvolvido um estudo de caso com enfoque na microeconomia, ou seja, com a contabilização do balanço entre insumos e produtos (SILVA, 2011; MIGUEL; MACHADO, 2010), bem como com a avaliação do custo de oportunidade, isto é, quanto determinada atividade está remunerando o agente econômico ao compará-la com outras que ele está deixando de realizar dentro do seu horizonte de possibilidades reais (SILVA, 2011; BARROS, 2019). Assim, um canteiro experimental de 5m² foi cultivado durante o período de um ano (junho de 2020 a julho de 2021), sob manejo orgânico-biodinâmico, com o intuito de avaliar os aspectos quantitativos e qualitativos da agricultura urbana como um dos instrumentos para melhorar a segurança alimentar. A seguir, tem-se a descrição metodológica detalhada e a análise dos resultados obtidos.

Metodologia

A metodologia desse trabalho se divide em duas partes: a primeira diz respeito à metodologia de condução do experimento agrícola que deu origem aos dados analisados; a segunda refere-se à metodologia de análise microeconômica.

Em termos de sistemas agronômicos, a agricultura urbana pode ser edificada em formatos muito variados: espaços abertos, fechados (estufas), quintais, vasos, hortas horizontais, hortas verticais, sistema orgânico, hidropônico ou convencional etc. O experimento que serviu de base analítica para este trabalho foi conduzido no formato de jardim residencial, com o cultivo de um canteiro com a metragem de 5 m² , localizado na área experimental biodinâmica do CCR da UFSC no município de Curitibanos- SC.

A escolha do sistema de cultivo pautou-se nos fundamentos de uma agricultura de baixo custo e ancorada nos princípios da sustentabilidade. Para isso, os manejos utilizados foram os da agricultura orgânica e biodinâmica. O manejo orgânico de produção consiste na utilização de tecnologias ecológicas de modo a se obter a conservação dos recursos naturais e o equilíbrio ecossistêmico (PAULUS; et al., 2000; PRIMAVESI, 2014). Por sua vez, o manejo biodinâmico orienta-se pelo calendário astronômico biodinâmico (THUM, 1986), pelas práticas de cultivos integrados e pelo uso dos Preparados Biodinâmicos (STEINER, 2017). Em ambos, pode-se fazer uma agricultura com alta sustentabilidade, com baixo custo e geradora de alimentos saudáveis.

A adubação do canteiro foi feita com a elaboração da compostagem, produzida através resíduos domésticos em sistemas de vermicompostagem (SOUZA; et al., 2020). Uma parte das sementes e mudas foi produzida na própria área experimental, outra foi adquirida no mercado local. Os cultivos foram conduzidos conforme os princípios de consorciamento, por este possibilitar um melhor aproveitamento do solo, da captação da luz solar e por auxiliar no controle biológico dos insetos (PAULUS; et al., 2000; PRIMAVESI, 2014; STEINER, 2017). Esse sistema de cultivo pode ser considerado de fácil operacionalização e de baixo custo, afinal, a grande maioria dos insumos pode ser produzida em casa.

Após um ano de condução do manejo agrícola e anotação dos dados em diário de campo, a segunda etapa metodológica refere-se ao tratamento dos dados. A pesquisa configura-se como um estudo de caso, ou seja, uma investigação empírica e abrangente de um fenômeno específico cuja descrição permite compreender o objeto como tal e realidades similares (YIN, 2001). A abordagem analítica da pesquisa pode ser considerada quali/quantitativa, isto é, baseada em instrumentos qualitativos e quantitativos combinados de forma complementar (MINAYO; SANCHES, 1993).

A dimensão qualitativa consistiu na coleta de dados em diário de campo no período entre julho de 2020 a junho de 2021, através da técnica de observação sistemática (GIL, 2008) em que os eventos agronômicos ocorridos foram registrados por meio de um memorial fotográfico, incluindo as práticas de cultivo e os produtos colhidos.

A dimensão quantitativa consistiu na anotação em uma planilha do Excel de todos os insumos utilizados, bem como da pesagem de todos os alimentos colhidos. Esses dados serviram para a realização dos cálculos microeconômicos. Os insumos dos custos fixos e variáveis foram mensurados com base nos preços praticados no mercado local e os produtos colhidos foram contabilizados conforme a cotação de preço da Central de Abastecimento do Estado de Santa Catarina (CEASA).

Em seguida, foram calculados o Produto Bruto (PB) e o Valor Agregado Bruto (VAB), os Custos Totais (CT), o Lucro Contábil (LC) e o Custo de Oportunidade (COPOR) do trabalho. Esses últimos foram feitos a partir do Valor da Hora Trabalhada (VHT) nas atividades da agricultura urbana em relação ao Valor da Hora Trabalhada com base na média do salário mínimo (VHTm), parâmetro escolhido por representar uma medida objetiva de mensuração do valor do trabalho. Todos os valores mensurados foram contabilizados conforme os preços vigentes à época (junho 2020/junho 2021).

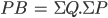

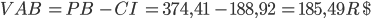

As fórmulas utilizadas para fazer os cálculos referidos foram as seguintes:

(PB representa o produto Bruto; ƩQ a quantidade de produtos colhidos; ƩP os preços).

(PB representa o produto Bruto; ƩQ a quantidade de produtos colhidos; ƩP os preços).

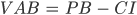

(VAB representa o Valor Agregado Bruto; PB o Produto Bruto da Produção; CI o valor do consumo intermediário de insumos).

(VAB representa o Valor Agregado Bruto; PB o Produto Bruto da Produção; CI o valor do consumo intermediário de insumos).

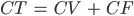

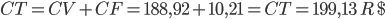

(CT representa o custo total; CV os custos variáveis; CF os custos fixos).

(CT representa o custo total; CV os custos variáveis; CF os custos fixos).

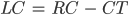

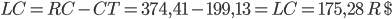

(LC representa o lucro contábil; RC a receita total; CT os custos totais).

(LC representa o lucro contábil; RC a receita total; CT os custos totais).

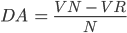

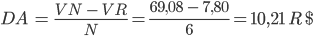

(DA representa a depreciação anual; VN o valor novo; VR o valor residual; N o tempo de duração estipulado).

(DA representa a depreciação anual; VN o valor novo; VR o valor residual; N o tempo de duração estipulado).

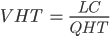

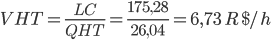

(VHT: Valor da Hora Trabalhada (em R$); LC: Produto Bruto; QHT: Quantidade de Horas Trabalhadas).

(VHT: Valor da Hora Trabalhada (em R$); LC: Produto Bruto; QHT: Quantidade de Horas Trabalhadas).

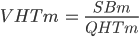

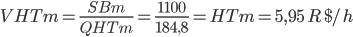

(VHTm: Valor da hora de trabalho do salário mínimo; SBm= Salário Mínimo Base; QHTm= Quantidade de horas trabalhadas/mês).

(VHTm: Valor da hora de trabalho do salário mínimo; SBm= Salário Mínimo Base; QHTm= Quantidade de horas trabalhadas/mês).

Se VHT > VHTm significa que as atividades da agricultura urbana remuneram positivamente o tempo de trabalho.

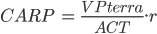

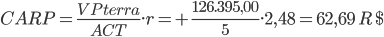

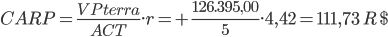

(CARP: Custo anual de recuperação do patrimônio; VP: valor total do terreno; ACT: área de cultivo total; r: taxa anual de juros calculada aqui com simulações baseadas nos rendimentos do CDI e da Conta Poupança no ano de 2021). Se LC>CARP significa que o negócio é sustentável em longo prazo.

(CARP: Custo anual de recuperação do patrimônio; VP: valor total do terreno; ACT: área de cultivo total; r: taxa anual de juros calculada aqui com simulações baseadas nos rendimentos do CDI e da Conta Poupança no ano de 2021). Se LC>CARP significa que o negócio é sustentável em longo prazo.

Resultados e discussão

O sistema de cultivo orgânico/biodinâmico com consorciamento de culturas demonstrou-se viável no que se refere ao manejo agronômico. Por ser aplicado em uma área relativamente pequena, não houve problemas significativos com relação às pragas e doenças agrícolas. O sistema também é de baixo custo e fácil operacionalização, sendo, portanto, adequado para a implantação em territórios urbanos. Os resultados qualitativos do experimento podem ser visualizados nas imagens a seguir:

Figura 1 – Espaço do experimento (canteiro, composteira e cultivos).

Fonte: Elaboração do autor (2021).

Pode-se perceber pelos registros que as cultivares apresentaram crescimento vegetativo satisfatório e o manejo consorciado possibilitou a produção de uma diversidade de alimentos. A reciclagem de nutrientes, feita pelo processo da compostagem, reduz os custos de produção e fornece nutrição satisfatória aos ciclos produtivos das cultivares, aspecto que pode contribuir para a redução de materiais orgânicos nos aterros sanitários e nutrir o solo para a produção de alimentos orgânicos.

Outro fator importante foi a diversidade nutritiva dos alimentos produzidos. Sem a pretensão de analisar a dimensão nutricional individualizada, buscou-se identificar os aspectos gerais das propriedades nutritivas dos alimentos produzidos com base na metodologia de classificação nutricional por cores (EMBRAPA, 2012). Essa abordagem permite ilustrar as principais propriedades nutritivas presentes nos grupos de alimentos, bem como ressalta seus respectivos benefícios à saúde. Isso vem ao encontro das perspectivas contemporâneas de segurança alimentar e nutricional (BRASIL, 2014). O Quadro a seguir apresenta os alimentos com base na metodologia das cores.

Quadro 1 – Aspectos nutricionais dos alimentos produzidos no experimento.

Alimentos | Cor | Principais propriedades nutritivas e de saúde |

Alface crespa | As hortaliças verdes apresentam uma série de nutrientes: pró-vitamina A, luteína, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B9, vitamina C, vitamina K, cálcio, ferro, magnésio e potássio. No geral, elas auxiliam no crescimento e na manutenção da pele, ossos, cabelos e visão; contribuem para os sistemas digestório, nervoso, imunológico e sexual; e reduzem o colesterol e o risco de doenças cardiovasculares. A ervilha também é fonte de proteína. | |

Alface lisa | ||

Alface americana | ||

Brócolis | ||

Rúcula | ||

Chicória | ||

Ervilha | ||

Cenoura | Os alimentos com essas tonalidades contêm pró-vitamina A, vitamina C, carotenóides e flavonóides. O bom funcionamento dos sistemas imunológico e sexual e a proteção contra doenças cardíacas e certos tipos de câncer estão entre os benefícios gerados pelas hortaliças desta cor. Assim como as hortaliças verdes, também contribuem para o crescimento e para melhoria da visão e da pele. Cenoura também é fonte de carboidrato. | |

Phizales | ||

Tomate Cereja | As hortaliças vermelhas são ricas em licopeno, vitamina C e ácidos fenólicos. Entre os benefícios para a saúde estão: redução do risco de câncer (próstata, estômago, mama); manutenção da saúde da pele, gengivas e vasos sanguíneos; formação de colágeno; redução do colesterol, do risco de aterosclerose e de doenças cardiovasculares; e fortalecimento do sistema imunológico. | |

Pimenta | ||

Berinjela | A tonalidade roxa indica a presença de antocianina, uma substância com propriedades anticancerígenas que também atua na preservação da memória e na proteção contra doenças do coração. Entre as hortaliças deste grupo, a beterraba especificamente ajuda na redução da pressão arterial e na melhoria do sistema circulatório. | |

Beterraba | ||

Cebola Roxa | ||

Repolho Roxo | ||

Repolho Branco | As hortaliças brancas possuem predominância de flavonóides, selênio e organossulfurados. Essas substâncias atuam contra processos inflamatórios e alergias; fortalecem os sistemas imunológico e circulatório; e protegem contra doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Batata e batata andina (inglesa) também são fontes de carboidratos. | |

Batata | ||

Batata Andina |

Fonte: Elaboração do autor (2021) e Embrapa (2012).

Pelo que se observa no Quadro 1, a agricultura urbana pode produzir, em pequenos espaços, uma diversidade de alimentos de qualidade para melhorar a alimentação e a saúde das pessoas. Assim, a implantação de hortas domésticas constitui uma tecnologia de baixo custo e que possui um potencial significativo para produção de alimentos, especialmente os ricos em vitaminas e minerais, fundamentais à segurança alimentar (PANGARIBOWO; GERBER, 2016).

Contudo, o desenvolvimento das práticas agrícolas urbanas depende de uma série de fatores culturais, econômicos e sociais. Um desses fatores é uma percepção muito conhecida nos jargões populares: “vale a pena plantar”? Essa singela pergunta possui grande relevância tanto para mensurar as disposições individuais quanto para instrumentalizar possíveis políticas públicas em agricultura urbana. Por isso, a segunda etapa do estudo está voltada para a análise econômica do experimento.

O primeiro aspecto mensurado foi o Produto Bruto (PB) ao longo do ano agrícola do experimento.

Tabela 1 – Produto Bruto (PB)

Produto | Quantidade (Kg, unidade) | Valor unitário pago ao produtor (R$) | Valor total unitário pago ao produtor (R$) |

Alface lisa | 49 und | 2,50 | 122,50 |

Alface crespa | 18 und | 1,00 | 18,00 |

Alface americana | 14 und | 1,00 | 14,00 |

Chicória | 02 und | 1,00 | 2,00 |

Brócolis ramoso | 08 und | 2,50 | 20,00 |

Beterraba | 5,1 Kg | 5,80 | 29,58 |

Cenoura | 6,4 Kg | 6,50 | 41,60 |

Batata Andina | 2,5 Kg | 7,70 | 19,25 |

Tomate cereja | 3,0 Kg | 8,33 | 24,99 |

Rúcula | 20 und | 1,00 | 20,00 |

Pimenta | 4,8 Kg | 5,80 | 27,84 |

Repolho roxo | 3 und | 2,50 | 7,50 |

Repolho branco | 4 und | 1,75 | 7,00 |

Cebola roxa | 0,3 Kg | 3,50 | 1,00 |

Ervilha | 0,3 Kg | 8,00 | 2,40 |

Berinjela | 0,6 Kg | 8,50 | 5,10 |

Phizales | 0,6 Kg | 7,50 | 4,50 |

Sementes diversas | 0,1 Kg | 40,00 | 4,00 |

Batata-doce | 0,7 Kg | 4,50 | 3,15 |

Total | 374,41 |

Fonte: Elaboração do autor (2021).

Os itens da Tabela 1 foram sistematizados e calculados da seguinte maneira: os preços dos produtos pagos ao produtor foram cotados a partir da tabela de preços da Central de Abastecimentos do Estado de Santa Catarina (CEASA) no mês de junho de 2021, quando foi encerrada a coleta de dados. Como o experimento foi conduzido com o manejo orgânico/biodinâmico, os preços foram cotados preferencialmente de acordo com essa tipificação, exceto daqueles produtos que a CEASA não possuía.

O PB de R$374,41 corresponde, em termos contábeis, à Receita Total obtida. Para se deduzir o VAB e o LC foram subtraídos os custos variáveis ou intermediários (CI), compostos pelos insumos necessários para realizar a produção agrícola.

Tabela 2 – Custos Variáveis

Insumo | Quantidade (kg/und) | Valor (R$) kg/und | Total (R$) |

Adubo ovelha | 20 kg | 0,20 | 4,00 |

Adubo composteira | 50 kg | 0,00 | 0,00 |

Ingredientes/biofertilizante | 3 und | 1,00 | 3,00 |

Semente cenoura | 0,5 | 5,00 | 2,50 |

Semente Repolho Roxo | 0,5 | 2,50 | 1,25 |

Semente Alface | 0,4 | 2,00 | 0,80 |

Semente Beterraba | 0,4 | 2,00 | 0,80 |

Muda de cebola roxa | 10 | 0,10 | 1,00 |

Mudas berinjelas | 03 | 2,00 | 6,00 |

Calcário | 02 | 0,5 | 1,00 |

Sementes próprias diversas | 2 | 2,00 | 4,00 |

Mudas hortaliças | 10 | 0,18 | 1,80 |

Mão de obra | 26,04h | 5,95 | 154,93 |

Água para irrigação | 4m³ | 196 | 7,84 |

Total | 188,92 |

Fonte: Elaboração do autor (2021).

O valor dos insumos foi contabilizado com base nos preços pagos por eles no mercado local. Para o adubo, produzido na composteira com resíduos domésticos, foi contabilizado apenas o valor da mão de obra, pois se trata de um produto de descarte com custo zero. Além disso, tal prática traz muitos benefícios que podem ser considerados no âmbito das contribuições da agricultura urbana para a sustentabilidade do ecossistema urbano. Algumas sementes e mudas, como as de alface, cenoura, tomate e pimenta foram produzidas no próprio experimento e contabilizadas como sementes diversas. A mão de obra foi estipulada com uma média de 30 minutos por semana para um indivíduo adulto, o que daria 2,17h por mês e 26,04 h por ano.

Ao contabilizar somente os custos variáveis, isto é, a relação insumo produto, tem-se o seguinte VAB:

Quanto aos custos fixos (CF) foram contabilizados os itens da infraestrutura do canteiro e as ferramentas necessárias para viabilizar as atividades agrícolas.

Tabela 3 – Custos Fixos

Itens do custo | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor Total (R$) | Valor Residual (R$) |

Sombrite para cerca | 12 m | 1,09 | 13,08 | 1,30 |

Moirões para cerca | 4 und | 10,00 | 40,00 | 4,00 |

Enxada | 1 und | 11,00 | 11,00 | 1,10 |

Pregos | 0,1 und | 10,00 | 1,00 | 1,00 |

Balde | 1 und | 2,00 | 2,00 | 0,20 |

Regador | 1 und | 2,00 | 2,00 | 0,20 |

Total | 69,08 | 7,80 |

Fonte: Elaboração do autor (2021).

O cálculo dos custos fixos implica deduzir a depreciação, pois seus componentes precisam ser diluídos ao longo do período de vida útil. Por padrão, considerou-se o Valor Residual (VR) de 10% de depreciação e a vida útil dos objetos em seis anos, esta última com base na experiência de trabalho de campo. Assim, teve-se o seguinte custo fixo anual:

Com isso, os Custos Totais (CT) para a referida área durante o período de julho de 2020 a junho de 2021 foram:

Assim, chegou-se no seguinte Lucro Contábil (LC):

Portanto, em termos contábeis o sistema de cultivo aplicado no experimento apresentou rentabilidade positiva.

Entretanto, é preciso avaliar também o Custo de Oportunidade (COPOR) da mão de obra utilizada, ou seja, a mensuração daquilo que se está abrindo mão de realizar ao se fazer determinada escolha. Para determinar o valor da mão de obra foi feito o cálculo do Valor da Hora de Trabalho (VHTm) com base no salário mínimo (SBm). Considerando-se que o valor do salário mínimo no ano de 2021 era de 1.100,00 e que a média de horas trabalhadas por semana é de 44 horas ao longo de 21 dias por mês, o que corresponde à média de 8,8 horas por dia de trabalho, tem-se a quantidade de 184,8 horas de trabalho mensal (QHTm).

O VHTm de 5,95/h, para o caso hipotético de um trabalhador que recebe salário mínimo, pode ser comparado ao VHTm do trabalho no canteiro. Para isso, foi dividido o LC anual do canteiro pela QHT no período e chegou-se ao seguinte resultado:

Dessa forma, VHT > VHTm, ou seja, a remuneração por hora trabalhada na agricultura urbana é maior do que a remuneração que um trabalhador com salário mínimo recebe, logo, o COPOR do trabalho pode ser avaliado como positivo sob as condições referidas. Destarte, o COPOR é uma medida relativa e variável conforme as distintas realidades dos agentes sociais.

De maneira similar, procurou-se avaliar o COPOR da terra. Para isso, foi feita uma pesquisa em cinco (5) imobiliárias de Curitibanos- SC, município em que se realizou o experimento agrícola urbano. Nessa pesquisa, em que foi levantado o preço dos terrenos urbanos, chegou-se ao valor médio de 361,13/m², o que equivale ao valor médio de 126.395,00 para a área total dos terrenos com metragem aproximada de 350 m².

Como a medida do COPOR pressupõe a comparação com outra atividade, o que elevaria a subjetividade da análise, optou-se por calcular o Custo Anual de Recuperação Patrimonial (CARP). Essa medida avalia quanto um determinado patrimônio, neste caso a terra, é remunerado em função do COPOR do seu valor como capital. Para isso, utilizaram-se como parâmetro duas aplicações financeiras: a Conta Poupança e o CDI.

(r com base na Conta Poupança/2021)

(r com base na Conta Poupança/2021)

(r com base no CDI/2021)

(r com base no CDI/2021)

Em ambas as simulações LC > CARP, logo, as atividades da agricultura urbana remuneram minimamente o COPOR da terra, bem como o patrimônio investido tendo em vista a sustentabilidade das atividades. De toda forma é importante ressaltar que o COPOR é uma medida relativa e que sua efetividade, no caso dos jardins residenciais agrícolas, é mais aderente quando relacionada a espaços ociosos.

Por fim, foi analisado quanto os produtos obtidos representariam em termos de economia no orçamento familiar destinado à alimentação. Para isso, foi estipulado qual o valor que seria gasto caso o agricultor urbano na condição de consumidor, fosse comprar os itens produzidos.

Tabela 4 – Impactos no orçamento do consumidor

Produto | Quantidade (Kg, unidade) | Valor unitário pago pelo consumidor (R$) | Valor total unitário pago pelo consumidor (R$) |

Alface lisa | 49 und | 3,00 | 147,00 |

Alface crespa | 18 und | 1,80 | 32,40 |

Alface americana | 14 und | 2,80 | 39,20 |

Chicória | 02 und | 2,80 | 5,60 |

Brócolis ramoso | 08 und | 4,00 | 80,00 |

Beterraba | 5,1 Kg | 4,50 | 22,95 |

Cenoura | 6,4 Kg | 4,00 | 25,60 |

Batata Andina | 2,5 Kg | 4,50 | 11,25 |

Tomate cereja | 3,0 Kg | 6,50 | 19,50 |

Rúcula | 20 und | 3,00 | 60,00 |

Pimenta | 4,8 Kg | 6,50 | 31,20 |

Repolho roxo | 3 und | 5,00 | 15,00 |

Repolho branco | 4 und | 4,00 | 16,00 |

Cebola roxa | 0,3 Kg | 7,00 | 2,10 |

Ervilha | 0,3 Kg | 8,00 | 2,40 |

Berinjela | 0,6 Kg | 5,50 | 3,30 |

Phizales | 0,6 Kg | 7,50 | 4,50 |

Sementes diversas | 0,1 Kg | 40,00 | 4,00 |

Batata-doce | 0,7 Kg | 4,50 | 3,15 |

Total | 525,15 |

Fonte: Elaboração do autor (2021).

O preço pago pelo consumidor foi cotado a partir de uma média feita por meio de uma pesquisa de preços no mercado local, sendo utilizado o critério aplicado ao PB da Tabela 1. Similarmente, nem todos os alimentos colhidos possuíram oferta como orgânicos, logo, foram contabilizados conforme sua disponibilidade no mercado local. Apesar de isso ter gerado algumas discrepâncias na relação em termos de valor recebido e valor pago pelos produtos, a metodologia pautou-se pelo realismo dos preços pagos pelo consumidor local. Conforme se observa na Tabela 4, ao cultivar os alimentos que supostamente compraria, o cidadão urbano economizaria o valor de 525,15. Para famílias em condições de vulnerabilidade no que se refere à segurança alimentar, esse valor pode ser representativo.

Considerações finais

Com base nas análises qualitativas realizadas nesta pesquisa, pode se dizer que a agricultura urbana, no formato de jardins alimentares, é uma das ferramentas possíveis para melhorar as condições de segurança alimentar das populações urbanas. Além disso, foi possível identificar a viabilidade econômica desse tipo de empreendimento, aspecto que pode ser aderente tanto para as motivações individuais quanto para subsidiar a edificação de políticas públicas voltadas para a melhoria da segurança alimentar por meio da agricultura urbana.

Este trabalho não teve como pretensão apresentar uma resposta à complexa problemática da segurança alimentar, mas introduzir uma importante questão empírica e metodológica para ser aperfeiçoada em novos estudos. Mais do que prender-se aos cálculos realizados, o que importa aqui é considerar a relevância de fazê-los ao se pensar possíveis estratégias de desenvolvimento da agricultura urbana, visto que ela é uma ferramenta que pode auxiliar na melhoria da segurança alimentar, desde que feita com planejamento e instrumentalização adequada.

Referências bibliográficas

ALBALA, K. Comendo na pós-modernidade: como o comprar, o cozinhar e o comer estão se transformando na Era Digital. Estudos Sociedade e Agricultura, jun. de 2017, v. 25, n. 2. Disponível em: https://doi.org/10.36920/esa-v25n2-2.

AQUINO, A. M. de; ASSIS, R.L. de. Agricultura orgânica em áreas urbanas e periurbanas com base na agroecologia. Ambiente & Sociedade. Campinas, v. 10, n. 1, p. 137-150, jan.-jun. 2007.

BARROS, G. S. A. C.; et al. Gestão de negócios agropecuários com foco no patrimônio. Campinas-SP: Alínea, 2019.

BELIK, W. Perspectivas para a segurança alimentar e nutricional no Brasil. Saúde e Sociedade, v. 12, n. 1, 2003.

BOSETTI, C. J; et al. Práticas comunitárias com agricultura urbana: segurança alimentar e inclusão social com as famílias da APAE de Curitibanos- SC. Caminho Aberto - Revista de Extensão do IFSC, ano 5, n. 9, dez. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.35700/ca201809%25p2407.

BRASIL. Guia alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014.

BRICAS, N; CONARÉ, D. Historical perspectives on the ties between cities and food. In: Urban agriculture: another way to feed cities. The Veolia Institute Review, 2019. Disponível em: https://www.institut.veolia.org/en/nos-contenus/la-revue-de-linstitut-facts-reports/urban-agriculture-another-way-feed-cities.

CARNEIRO, M.F.B; PEREIRA, L.A.G; GONÇALVES, T.M. Agricultura urbana e segurança alimentar no Brasil: desafios e perspectivas. Revista Desenvolvimento Social, nº 19, v. 1, 2016. Disponível em:

https://www.periodicos.unimontes.br/index.php/rds/article/view/1901

CAROLAM, M; HALE, J. ‘Growing’ communities with urban agriculture: Generating value above and below ground. Community Development, v. 47, n. 4, p.530-545, 2016. DOI: https://doi.org/10.1080/15575330.2016.1158198

CHAMBERS, R. Poverty and livelihoods: whose reality counts? Environment and Urbanization, v. 7, nº. 1, 1995.

CONSEA- Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006.

EMBRAPA. Cores e sabores: a importância nutricional das hortaliças. Embrapa Hortaliças. Ano 1, n. 2, mar/abr 2012. Disponível em:

https://www.embrapa.br/documents/1355126/2250572/revista_ed2.pdf/74bbe524-a730-428f-9ab0-ad80dc1cd412.

FAO- Organização das Nações Unidas para alimentação e agricultura. Criar cidades mais verdes. Roma, Itália, 2012. Disponível em:

https://www.fao.org/3/i1610p/i1610p00.pdf

GIL, A.C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas; 2008.

LUCENA, L.P; SILVA, C.E.F.S. Modelos de agricultura urbana para a segurança alimentar: um estudo comparativo entre Singapura e Brasil. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 9, n. 3, fev/mar 2018. Disponível em: http://doi.org/10.6008/CBPC2179-6858.2018.003.0030

MALUF, R. O Novo contexto internacional do abastecimento e da segurança alimentar In: BELIK, W; MALUF, R. (Orgs). Abastecimento e Segurança Alimentar. Campinas: Unicamp, 2000.

MCMICHAEL, P. Regimes alimentares e questões agrárias. Porto Alegre: UFRGS, 2016.

MIGUEL, L. de A; MACHADO; J.A.D. Indicadores quantitativos para a avaliação da unidade de produção agrícola. In: WAGNER, S. A; et al. (Orgs). Gestão e planejamento de unidades de produção agrícola. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2010.

MINAYO, M.C; SANCHES, O. Quantitativo-Qualitativo: Oposição ou Complementaridade? Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, n. 9, v. 3, p. 239-262, 1993. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/Bgpmz7T7cNv8K9Hg4J9fJDb/?lang=pt&format=pdf

MOUGEOT, L. J. A. Urban agriculture: definition, presence, potentials and risks, and policy challenges. Workshop on Growing Cities Growing Food: Urban Agriculture on the Policy Agenda Havana, Cuba, october 11-15, 1999.

Nattassha, R; et al. Understanding circular economy implementation in the agrifood supply chain: the case of an Indonesian organic fertilizer producer. Agriculture & Food Security, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s40066-020-00264-8

PANGARIBOWO, E; GERBER, N. Innovations for food and nutrition security: impacts and trends. In: GATZWEILER, F.W; VON BRAUN, J. Technological end institutional innovations for marginalized smallholders in agricultural development. Springer Open, 2016. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-25718-1_3

PAULUS, G; et al. Agroecologia aplicada: práticas e métodos para uma agricultura de base ecológica. Porto Alegre: Emater, 2000.

PEIXER, Z; et. al. Agricultura urbana: delineando trajetórias de segurança alimentar e práticas econômicas solidárias através de hortas familiares e cestas agroecológicas. ANAIS IV Encontro Latinoamericano de Agricultura Urbana e Periurbana, Florianópolis, Brasil, 6-8 de novembro de 2019.

PERONDI, M.A; SCHNEIDER, S. Bases teóricas da abordagem de diversificação dos meios de vida. Redes - Rev. Des. Regional, Santa Cruz do Sul, v. 17, n. 2, p. 117 - 135, maio/ago 2012. Disponível em: https://doi.org/10.17058/redes.v17i2.2032.

POLLAN, M. Em defesa da comida. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013.

PRIMAVESI, A. Pergunte ao solo e as raízes: uma análise do solo tropical e mais de 70 casos resolvidos pela agroecologia. São Paulo: NOBEL, 2014.

RAWORTH, K. Economia Donut: uma alternativa ao crescimento econômico a qualquer custo. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.

SILVA, C.L.D. Microeconomia aplicada: entendendo e desenvolvendo os pequenos e grandes negócios. Curitiba: Juruá, 2011.

SOUZA, J.N; et al. Uso dos resíduos orgânicos domésticos em vermicompostagem. Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável, v. 15, n. 2. 2020. Disponível em: https://doi.org/10.18378/rvads.v15i2.7363

STEINER, R. Fundamentos da agricultura biodinâmica: vida nova para a terra. São Paulo: Antroposófica, 2017.

TENDERO, M; PHUNG, C.G. The revival of urban agriculture: an opportunity for the composting stream. In: Urban agriculture: another way to feed cities. The Veolia Institute Review, 2019. Disponível em: https://journals.openedition.org/factsreports/5682

THUM, M. O trabalho na terra e as constelações. Botucatu-SP: Centro Démeter, 1986.

YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Boohman, 2001.

Cleber José Bosetti Possui graduação em Licenciatura em História pelas Faculdades Integradas Católicas de Palmas Paraná (2003); Especialização em História: cidade, cultura e poder pela Universidade Comunitária Regional de Chapecó -UNOCHAPECÓ (2004); Mestrado em História Regional pela Universidade de Passo Fundo -UPF (2007); Especialização em Sociologia pela Universidade de Passo Fundo (2009). Doutorado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (2013); Graduação em Filosofia pelo Centro Educacional Internacional -UNINTER (2018); Graduação em Ciências Econômicas (2023); Professor Adjunto da Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC, Campus de Curitibanos, SC. E-mail: cbbosetti@yahoo.com.br ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/7999780680326877 ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3117-8998 |

Revista IDeAS, Rio de Janeiro, volume 17, 1-18, e023001, jan./dez. 2023 • ISSN 1984-9834