Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Programa de Pós-Graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade

Revista IDeAS, Rio de Janeiro, volume 16, 1-22, e022003, jan./dez. 2022 • ISSN 1984-9834

Artigo original • Revisão por pares • Acesso aberto

Entre boiadas e monoculturas: o processo de land grabbing no Brasil do século XXI

Between cattle and monocultures: land grabbing process in Brazil of the 21st century

Giacomo Otavio Tixiliski[1]

Resumo O artigo busca compreender parcialmente o processo de land grabbing no Brasil no século XXI. A pesquisa foi focalizada nas mudanças gerais da utilização da terra em correlação com a presença política e econômica do Estado, de empresas nacionais e multinacionais. Para explicar os movimentos produtivos e financeiros do land grabbing, o estudo utilizou análise bibliográfica com apoio de análises documentais. O artigo demonstra que o processo de land grabbing no Brasil é apoiado pelo Estado e por classes dominantes que buscam a acumulação de capital. Com isso, o land grabbing nesse país deve ser analisado em um panorama amplo, que compreende as práticas políticas ambientais, econômicas e sociais. Palavras-chave: Land Grabbing; Brasil; Financeirização. Agronegócio; Classes dominantes. Abstract The article seeks to partially comprehend the process of land grabbing in Brazil in the 21st century. The research is focused on the general changes in land use in correlation with the political and economic presence of the state, national and multinational companies. To explain the productive and financial movements of land grabbing in Brazil, the research makes a bibliographic analysis with the support of documentary analyzes. The article demonstrates that the land grabbing process in Brazil is supported by the State and by dominant classes that seek capital accumulation. Thereby, land grabbing must to see in a broad panorama, which includes environmental, economic and social political practices. Keywords: Land Grabbing; Brazil; Financialization; Agribusiness; Ruling Classes. | Submissão: Aceite: Publicação: |

Citação sugerida TIXILISKI, Giacomo Otavio. Entre boiadas e monoculturas: o processo de land grabbing no Brasil do século XXI. Revista IDeAS, Rio de Janeiro, v. 16, p. 1-22, e022003, jan./dez. 2022. Licença: Creative Commons - Atribuição/Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). |

Introdução

O Brasil entrou no século XXI como um dos polos de poder que poderiam modificar o sistema internacional. Entre hierarquizações e perspectivas, um ponto é convergente: a importância do Brasil na produção agroalimentar para o mundo. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o Brasil é líder em produção e exportação de soja em grão, café e suco de laranja, além de liderar a exportação de carne bovina (segundo na produção) e carne de frango (terceiro na produção). No que diz respeito a isso, a alta produtividade em 2019 rendeu 1,55 trilhão de reais, o que corresponde 21,4% do PIB brasileiro (MAPA, 2020; CNA, 2020).

O setor agropecuário brasileiro é transpassado por conglomerados internacionais. Na agricultura, boa parte da produção é gerida pelo bloco ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill e Louis Dreyfus), que torna o setor um oligopólio com características de monopsônio (PINAZZI, 2007; COSTA; SANTANA, 2014; MEDINA et al., 2016). Atualmente, há grandes investimentos da empresa chinesa Cofco (China Oils and Foodstuffs Corporation), que já comprou diversas empresas no setor e tem uma política ligada aos interesses do Estado Chinês (TIXILISKI, 2022). Na pecuária de corte, a característica de oligopólio também é observada, com quatro empresas nacionais de capital aberto comandando o setor: BRF, JBS, Marfrig e Minerva (CARVALHO; ZEN, 2017).

A formação de oligopólios não é novidade do século XXI, porém, a partir da globalização, houve um avanço de investimentos e de tecnologia que impulsionaram a criação de novos setores oligopolizados (COUTINHO, 1995). Relacionado a esse fenômeno está a financeirização do processo produtivo como um todo, que pode ser caracterizado pela centralidade do capital financeiro nas relações econômicas, que gera a perda de autonomia do Estado por imposições de ajuste estrutural, austeridade fiscal, liberalização e privatização, reduzindo uma possível estratégia de desenvolvimento nacional (CHESNAIS, 2005; BRUNO; CAFFÉ, 2017).

No Brasil, com a abertura econômica da década de 1990, há a “financeirização forçada” do Estado, que se encontra submetido ao poder das finanças e aos interesses da acumulação rentista-patrimonial, o que faz com que não haja uma taxa de crescimento produtivo, principalmente nos setores com mais intensidade tecnológica (BRUNO; CAFFÉ, 2017). Resta, assim, a dependência aos setores de bens primários orientados para a exportação. Uma análise rápida da balança comercial brasileira demonstra esse resultado. Em 2019, enquanto foram exportados soja (12%), óleos brutos de petróleo (11%) e minérios de ferro (10%), foram importados óleos combustíveis de petróleo (7,3%), adubos ou fertilizantes químicos (5,1%) e demais produtos da indústria de transformação (4,5%) (MDIC, 2020).

O aumento da produção agropecuária se interliga com a acumulação de capital portador de juros. O avanço tecnológico e a intensificação da competição produzido pela abertura comercial da década de 1990 atingiram também o setor agrícola brasileiro que, para manter a liderança na produção e comercialização dos produtos agropecuários, busca financiadores, seja para a compra de insumos e máquinas, seja na venda antecipada da produção, além de entrar nos circuitos de hedge e abertura de capital em bolsas de valores, o que pode ser visto com mais clareza nas maiores empresas do agronegócio brasileiro. Nesse sentido, “esse processo de financeirização, que não passa de uma radicalização do processo de mercantilização da produção, submete os produtores, de forma mais intensa, às regras e ao funcionamento dos mercados, reduzindo a autonomia para fugir aos padrões tecnológicos e organizacionais dominantes” (BAUAININ, 2014, p. 227).

A intensificação da produção nas últimas décadas, aliada à introdução massiva de capital financeiro no setor agrícola, impactou a especulação pela terra. No Brasil, as maiores valorizações estão justamente nas regiões mais utilizadas pelo setor agropecuário. De 2010 a 2015, enquanto a média nacional do valor da terra teve aumento de 112%, a região Centro-Oeste foi valorizada em 254% (ESCHER; WILKINSON, 2019). Neste sentido, o processo de land grabbing pode ser conceituado como as transações comerciais e a especulação de terra que tem por finalidade a produção e a exportação de comida e biocombustível, principalmente em larga escala (BORRAS JR., FRANCO, 2012). Para Borras Jr. e Franco (2012, p. 34, tradução livre), esse processo “se constrói em uma das imagens mais icônicas e familiares do passado, nas quais empresas e governos (do Norte) envolvem bens comuns (principalmente terra e água), expropriam camponeses e povos originários e arruínam o meio ambiente (do Sul)”.

Contudo, há outras formas de compreender o land grabbing e suas dinâmicas, entre eles, a estrangeirização, que pode ser entendida “[...] como processo de apropriação do território – multidimensional e multiescalar – por agentes (trans)nacionais, cujo objetivo é a alienação do território para atender as demandas do capital externo e para a garantia de sua acumulação” (PEREIRA, 2019, p. 72). Com isso, a definição de Borras Jr. e Franco (2012) se limita às terras expropriadas para fins produtivos e não como processo de especulação em si. Entre as visões divergentes, estão os entendimentos da utilização e controle legal e ilegal de terras por agentes e/ou classes transnacionais. Este artigo focaliza o processo de land grabbing para fins produtivos do setor agropecuário e entende a estrangeirização de terra como “[...] um elemento, talvez o mais contraditório, de um processo mais amplo de controle do território, isto é, land grabbing” (PEREIRA, 2019, p. 72).

Diante do exposto, este artigo teve como objetivo analisar parcialmente o processo de land grabbing no Brasil, utilizando como recorte o setor agropecuário e mais especificamente o governo Bolsonaro (2018-atual). O recorte proposto visa compreender as recentes políticas do Estado brasileiro e a participação de empresas nacionais e internacionais no processo de land grabbing, principalmente na dimensão financeira. Para isso, a pesquisa empregou como principal ferramenta metodológica a análise bibliográfica, com o apoio de pesquisa documental em estudos oficiais do governo e institutos reconhecidos nacionalmente. Com isso, pode-se defini-la como exploratória na classificação de Gil (2002). O artigo é constituído por três seções posteriores, a fim de atingir seu objetivo: a primeira investiga os dados do uso da terra no Brasil com base nos Censos Agropecuários de 2006 e 2017 produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a presença e financiamento estrangeiros nas maiores empresas do setor agropecuário; a segunda analisa as práticas políticas do Estado que sustentam o land grabbring e seus processos adjacentes como a estrangeirização e a grilagem de terras no Brasil; na terceira estão as considerações finais e as proposições de pesquisas futuras.

Panorama do uso e do financiamento da terra no Brasil

Nesta seção foram analisados os dados oficiais emitidos pelos Censos Agropecuários de 2006 e 2017, que também inserem os dados dos Censos de anos anteriores para comparação temporal, produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além disso, foram examinadas as origens e formas acionárias das principais empresas do setor agropecuário listadas pela revista Exame, que contêm ranqueamento anual das maiores empresas em atividade no Brasil com métodos sólidos de análise de dados referentes, principalmente, ao lucro de tais conglomerados (YOSHIDA, 2020). Vale evidenciar que podem ser inseridas pesquisas acadêmicas confiáveis, que versam sobre a utilização da terra e seu financiamento no Brasil. O recorte geográfico será nacional, não focalizando regiões específicas, mesmo que seja necessário ressaltar o avanço do agronegócio na região conhecida como Matopiba (que abarca os territórios dos estados do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia).

Em um primeiro momento, é importante distinguir os agentes relacionados à terra no Brasil, principalmente os que se referem ao land grabbing. Para Pereira (2019a), são importantes os agentes vinculados ao tempo-mundo – aqueles que buscam o lucro sobre a terra –, e os vinculados aos lugares – aqueles que querem o controle efetivo da terra. O primeiro grupo é formado pelas empresas multinacionais, pelo capital financeiro e por instituições internacionais. Já o segundo grupo conta com as classes dominantes, proprietários e grileiros. Com essa distinção é possível notar que os agentes atrelados aos lugares são levados às estratégias de acumulação de capital dos agentes vinculados ao tempo-mundo (PEREIRA, 2019a). Indo além, é possível perceber que a financeiração da terra no Brasil é um processo que modifica a organização do espaço, distorce a distribuição de terras e “commodifica” as produções agrícolas.

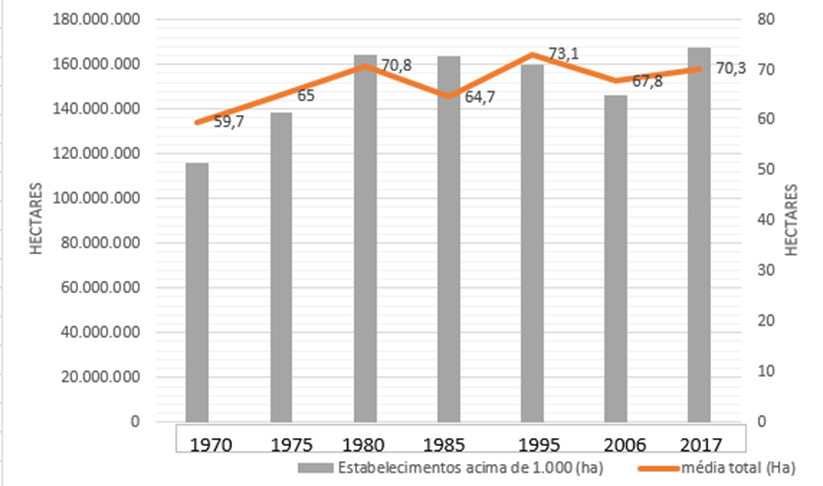

As mudanças no tamanho das propriedades agrícolas são exemplos disso. Em 2006, a área total dos estabelecimentos agropecuários brasileiros era de 333.680.037 hectares (ha), o que gerava uma média de 67,8 ha por estabelecimento. Já em 2017, esse número passou para 351.289.816 ha e a média por estabelecimento aumentou para 70,3 ha (IBGE, 2019). É possível observar, de forma conjuntural, um aumento da concentração de terras. Em comparação com as análises precedentes, o nível de concentração de terras remonta os anos de 1980 (área média de 70,8 ha). Esse número é confirmado pela quantidade de estabelecimentos agropecuários, que passou de 5.175.636 em 2006 para 5.073.324 em 2017, ou seja, uma redução de 102.312 estabelecimentos (IBGE, 2019).

Gráfico 1 - Média de hectares por estabelecimento agropecuário em comparação aos estabelecimentos acima de mil hectares (1970-2017).

Fonte: IBGE (2019). Elaborado pelo autor.

Outro fator analisado é a utilização da terra por tipo de produção. Em 2006 era a seguinte configuração em números absolutos: pastagens plantadas[2] (102.408.872 ha), matas naturais[3] (95.306.715 ha), pastagens naturais[4] (57.633.189 ha), lavouras temporárias (48.913.424 ha), lavouras permanentes[5] (11.679.152 ha) e matas plantadas[6] (4.734.219 ha). Esses dados em comparação relativa com os dados de 2017 demonstraram que houve um aumento de 83% de matas plantadas, 14% nas lavouras temporárias, 12% em matas naturais e 10% em pastagens plantadas. As reduções são observadas nas lavouras permanentes em –34% e em –18% nas pastagens naturais (IBGE, 2019).

Gráfico 2 – Tipo de utilização da terra, dados em hectares (1970-2017).

Fonte: IBGE (2006; 2019). Elaborado pelo autor.

O fator mais expressivo do Gráfico 2 é a diminuição linear das pastagens naturais, ao mesmo tempo que há o aumento das pastagens plantadas. Também é possível observar um aumento significativo das florestas plantadas entre os dois últimos censos, o que é compreendido pelos ganhos na venda de produtos da silvicultura, como celulose. Segundo o IBGE (2019), o setor teve ganho de R$ 17,6 bilhões em 2017. Porém não é um dos mais rentáveis, tendo no topo da lista as lavouras temporárias (R$ 236,9 bilhões) e a pecuária, mais especificamente os animais de grande porte (R$ 111 bilhões) (IBGE, 2019). Comparado com os dados de 2006, o ganho da silvicultura era de R$ 7,3 bilhões, ou seja, um aumento absoluto de R$ 7,2 bilhões (IBGE, 2006; 2019). O Gráfico 3 demonstra justamente esses ganhos em setores de produção selecionados:

Gráfico 3 – Valor da produção de setores selecionados, comparativo entre 2006 e 2017.

Fonte: IBGE (2006; 2019). Elaborado pelo autor.

Tanto o impulso pela produção por hectare quanto pelo valor de venda, foi em parte impactado pelo aumento da demanda chinesa de commodities desde o início do século XXI e pelos interesses de conglomerados tradicionais da Europa sobre a intermediação da venda dos produtos agrícolas com o mercado chinês (OLIVEIRA, 2018; ESCHER; WILKINSON, 2019; WILKINSON, 2017). Entretanto, percebe-se um aumento dos cultivos de lavouras temporárias e de pastagens plantadas desde a década de 1970 (Gráfico 2).

A produção agrícola de larga escala, voltada para o mercado externo, é característica da economia brasileira desde a Independência, mas há uma mudança organizacional e tecnológica em virtude da modernização da agricultura brasileira iniciada na ditadura militar (1964-1985). Além deste fator, a partir da década de 1960, houve o avanço da demanda externa geral por alimentos e demais produtos agropecuários e um maior fluxo de investimentos externos diretos em toda a economia global (DELGADO, 2012; CHESNAIS, 2005; BANCO MUNDIAL, 2022). Com isso, o setor agropecuário se torna alvo de investimentos estrangeiros e da junção de empresas nacionais com grupos de investimentos e concorrentes do setor. O setor extrativista de petróleo e minérios ainda é o que mais recebe investimentos estrangeiros – em 2018 foram US$ 7,9 bilhões. A agricultura e pecuária receberam em torno de US$ 493 milhões dos investimentos estrangeiros percebidos em 2018 (BCB, 2020).

Gráfico 4 – Investimentos diretos no país – participação no capital, em bilhões de dólares (2006-2018).

Fonte: BCB (2020). Elaborado pelo autor.

A origem desses investimentos é diverso, mas Luxemburgo teve grande participação nos investimentos do setor em 2010, pois dos US$ 16,26 bilhões recebidos, US$ 8,20 bilhões saíram do pequeno país europeu, ou o equivalente de 50,43% do total (BCB, 2020). Todavia a constância de investimentos se dá nos países mais tradicionais, como Estados Unidos, Noruega e Países Baixos. Os investimentos chineses no setor não aparecem expressivamente nas séries históricas do Banco Central do Brasil, o que em parte pode ser explicado pela confidencialidade dos dados, como na indústria alimentícia. A China ainda continua como compradora dos bens produzidos, porém com sua política empresarial de Going Out já está acelerando o processo de controle sobre a produção no Brasil e em toda a América do Sul (ESCHER; WILKINSON, 2019).

O setor agropecuário brasileiro tem grandes grupos multinacionais, o que pode favorecer o investimento direto estrangeiro no país, contudo os maiores fluxos são vistos dentro do período compreendido pelo boom das commodities, aproximadamente de 2000 a 2008, período em que houve aumento expressivo dos preços dos produtos primários (Gráfico 4). Segundo a revista Exame, oito grupos estrangeiros estão entre as 15 maiores empresas do agronegócio brasileiro em 2020. As três maiores fazem parte do grupo ABCD, respectivamente: Cargill Agrícola, ADM e Bunge (YOSHIDA, 2020). O controle acionário é uma boa forma de compreender as origens dos investimentos e a exploração da terra, no entanto, também deve-se notar nos grupos controlados pelos brasileiros qual a interferência dos interesses de classes estrangeiras na gestão destas empresas (FAIRBAIRN, 2015). Entre as 15 maiores empresas do agronegócio que têm controle acionário nacional estão: JBS (carne bovina), BRF (aves e suínos), JBS Foods (aves e suínos), Amaggi Commodities (algodão e grãos), Coamo (atacado e comércio exterior) e Copersucar (açúcar e álcool).

Destas empresas, quatro são de capital aberto (JBS, JBS Foods, BRF e Suzano), duas de capital fechado (Amaggi Commodities e Copersucar) e uma cooperativa (Coamo)[7]. Quanto às ações do grupo JBS, 56,24% estão em circulação no mercado financeiro, já na BRF são 58,40% e, na Suzano, 47,7% são do mercado financeiro e outros acionistas. No caso da JBS e da BRF, entre os maiores acionistas estão investidores institucionais, como o BNDES (21,83% da JBS) e os fundos de pensão da Petrobras (11,41% da BRF) e do Banco do Brasil (9,24% da BRF) (BRF, 2020; JBS, 2020; Suzano, 2020).

Em pesquisa nos bancos de dados públicos da B3, 24 empresas relacionadas ao setor agropecuário estavam na Bolsa de Valores em 2020. A silvicultura tem sete empresas listadas na Bolsa, enquanto o setor agropecuário tem seis empresas (B3, 2020). O Quadro 1 demonstra as origens de acionistas com mais de 5% das ações das empresas dos setores agrícolas, excetuando as ações com mais de 5% sem origem declarada, com base nos dados da B3 e dos sites oficiais das empresas mencionadas.

Quadro 1 – Relação das empresas listadas na B3 por setor e as origens de investidores com mais de 5% das ações.

EMPRESA | SETOR | PARTICIPAÇÃO ESTRANGEIRA | ORIGEM DOS INVESTIDORES |

Biosev | Açúcar e álcool | Sim | Países Baixos |

Raízen | Açúcar e álcool | Sim | Países Baixos |

São Martinho | Açúcar e álcool | Não | – |

Brasilagro | Agricultura | Sim | Argentina (32%) e demais |

CTC | Agricultura | Sim | Países Baixos (19,03%) |

Pomifrutas | Agricultura | Sem informações | – |

Aliperti | Agricultura | Sem informações | – |

SLC Agricola | Agricultura | Sim | Inglaterra |

Terra Santa | Agricultura | Não | – |

Fertilizanes Heringer | Fertilizantes | Sim | Marrocos e Canadá |

Nutriplant | Fertilizantes | Não | – |

Duratex | Madeira | Sim | Inglaterra |

Eucatex | Madeira | Sim | Diversos (71,85% das ações) |

Melhor SP | Papel e celulose | Não | – |

Klabin | Papel e celulose | Sim | Estados Unidos |

Irani | Papel e celulose | Não | – |

Suzano | Papel e celulose | Não | – |

Santher | Papel e celulose | Sim | Japão |

BRF | Pecuária | Não | – |

Excelsior | Pecuária | Não | – |

JBS | Pecuária | Não | – |

Marfrig | Pecuária | Não | – |

Minerva | Pecuária | Sim | Inglaterra |

Minupar | Pecuária | Sem informações | – |

Fonte: Dados da B3 (2020) e pesquisas nos sites oficiais das empresas citadas. Elaborado pelo autor.

Os dados inseridos neste artigo estão dispostos nos sites oficiais das instituições citadas, mas a restrição de informações é constante. Algumas empresas não mostram sua composição acionária, bem como alguns investidores vistos não estão na internet. Contudo, os dados apresentados no Quadro 1 demonstram que boa parte dos investidores internacionais são de países ditos tradicionais, como Países Baixos e Inglaterra. Comparando com os dados do BCB (2020), a média de 2010 a 2018 do fluxo de capital dos Países Baixos no agronegócio é de US$ 50,87 milhões, já os valores dirigidos à produção florestal são confidenciais, e o mesmo ocorre com a maioria dos investimentos da Inglaterra. Há a percepção da grande presença dos Países Baixos no setor sucroalcooleiro brasileiro, tendo a Raízen investimentos na CTC que, por sua vez, é subsidiaria da Copersucar (RAÍZEN, 2011).

Essa cadeia de investimentos e as ligações empresarias são pouco divulgadas, porém pelo exemplo da Copersucar/Raízen percebe-se que, mesmo a empresa sendo de capital fechado ou cooperativa, ocorre a entrada de seus negócios no mercado financeiro global. O financiamento de terra e os investimentos na produção também dependem do mercado financeiro privado. Os dados mostram que houve a diminuição do uso dos financiamentos públicos pelos estabelecimentos agropecuários, caindo de 87% dos estabelecimentos financiados em 2006 para 53% dos estabelecimentos financiados em 2017. Ressalta-se que a utilização dos programas federais não implica a inutilidade dos financiamentos privados (IBGE, 2006, 2019).

A intensificação da utilização do capital privado é aliada à compra direta de terras no Estado brasileiro por empresas estrangeiras. Segundo o Dataluta (2020), são 149 empresas possuidoras de estabelecimentos rurais em território brasileiro de 2013 a 2019. Destas empresas, 46 são oriundas dos Estados Unidos, 26 são brasileiras com estrangeiros em sua composição acionária. Já as maiores detentoras de terras no Brasil são as empresas brasileiras com capital estrangeiro, com 1.113 propriedades, e a Finlândia e Suécia, com 658 propriedades. Essas propriedades são divididas por setores de atividades, que de forma massiva possuem terras para o cultivo de árvores (1.402 propriedades), confirmando a importância da silvicultura para o agronegócio (DATALUTA, 2020).

O uso do capital privado para o financiamento da produção agrícola não é algo novo, entretanto, após a crise de 2008, houve aumento da importância da financeirização do setor agroalimentar, o que enfatiza o amálgama histórico dessa relação financeirizada com o intermédio do Estado (MARTIN; CLAPP, 2015). No Brasil, a modernização da agricultura ocorrida nas décadas de 1960 e 1970 teve como maior propulsor o Estado, por meio do Sistema Nacional de Crédito Rural, e outros dispositivos, como a fundação da Embrapa e a política de preço mínimo (SILVA; BOTELHO, 2014).

O agronegócio brasileiro passou a ter pungência em sua produção e na geração de capital, o que satisfez os agentes envolvidos. No entanto, os benefícios podem ser diminuídos por certos malefícios, como o êxodo rural a partir da mecanização das lavouras, a concentração de renda e de propriedade (SILVA. BOTELHO, 2014). Com isso, na próxima seção são analisados alguns aspectos das políticas produzidas pelos governos federais brasileiros que envolvem o land grabbing, parte da manutenção do setor agropecuário.

As práticas políticas do land grabbing no Brasil

Esta seção demonstra alguns aspectos importantes para a regulação do processo de land grabbing no Brasil. Existem duas principais questões que são apresentadas: a primeira refere-se ao desmonte das restrições das compras de terras por estrangeiros. Para isso, é preciso entender qual é a legislação vigente e por que o avanço da flexibilização está ocorrendo no Congresso Nacional. A segunda questão versa sobre a política ambiental do Estado brasileiro. Ambas são inteiramente interligadas, sem uma não pode ocorrer a outra, e vice-versa. Com as flexibilizações ambientais propostas e efetivadas pelo Estado brasileiro, pode ocorrer, sem muitos empecilhos, o processo de land grabbing em território nacional, que tem por finalidade o controle da produção e da comercialização de bens primários para os consumidores externos.

A legislação brasileira sobre a estrangeirização de terras ganhou forma na ditadura militar, na qual foi instaurada a Lei no 5.709/1971, que limitou a compra por estrangeiros de 50 módulos fiscais definidos pelos municípios. Contudo, mesmo com um discurso nacionalista, a lei teve papel fundamental para a legitimação da estrangeirização de terras no país, em parte pelo fato de os módulos fiscais serem relativos, podendo chegar a milhões de hectares em alguns casos (CASTRO; HERSHAW; SAUER, 2017). O movimento de restrição e liberalização pode ser considerado contínuo, e culminou em lei aprovada no final de 2020. O projeto de Lei no 2.963/2019, aprovado pelo Senado Federal, flexibiliza a compra de propriedades rurais por pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. Segundo o Projeto de Lei, as empresas sediadas no Brasil, mesmo com controle externo, poderão comprar terras sem limites de área. Já as empresas estrangeiras com sede no exterior precisarão de autorização do Conselho Nacional de Segurança se forem ONGs, fundações particulares e fundos soberanos (BRASIL, 2020).

Para Castro e Sauer (2017), desde a década de 1960 o Estado brasileiro vem perdendo controle efetivo sobre a aquisição de terras por estrangeiros no Brasil. O processo de regulamentação da estrangeirização da terra ocorre em um momento histórico de mudança na forma de cultivo agroalimentar ligada às preocupações ambientais, “[...] ao mesmo tempo que a demanda mundial por terras cresce, intensificando a exclusão e a desterritorialização de categorias sociais que representam alternativas de desenvolvimento sustentável com novas formas de ser e agir em relação à terra [...]” (CASTRO; SAUER, p. 50, 2017).

A nova legislação, aprovada pelo Senado Federal e aguardando votação na Câmara dos Deputados, só foi possível por conta da pressão e da importância da bancada ruralista, formalmente conhecida como Frente Parlamentar Agropecuária. Desde a redemocratização, há a integração de interesses do agronegócio nas casas legislativas do Brasil. Hoje são 284 membros, dos quais 39 são senadores e 245 deputados de diversos partidos (FPA, 2020). O atual governo federal comunga de pontos com a bancada ruralista, tendo a atual ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, como forte nome do agronegócio nacional e com relações intrínsecas com a bancada ruralista. Novamente, não é exceção o vínculo entre governo e o lobby ruralista nos governos, o que confirma a importância do agronegócio para o Estado brasileiro.

A importância do agronegócio é sentida, principalmente, pelo peso dos 21,4% no PIB de 2019 (CNA, 2020). Os discursos de legitimação da política agroexportadora estão ligados ao fato de o agronegócio gerar superávits para o Brasil, o que aumenta o controle dos déficits na conta de serviços ao capital estrangeiro e os desequilíbrios da conta-corrente (ESCHER; WILKINSON, 2019). Contudo, “[...] a pretensa legitimidade ideológica desta narrativa tem sido desafiada pela queda nos preços internacionais das commodities desde 2012, a crítica social ao uso abusivo de agrotóxicos e a ameaça de reprimarização e desindustrialização da economia brasileira” (ESCHER, WILKINSON, p. 675, 2019). A sustentação do modelo agroexportador brasileiro gera ganhos conjunturais, mas tende a aprofundar a especialização regressiva do país (PINTO, 2010).

Na perspectiva de Escher e Wilkinson (2019), os complexos alimentares conciliam os interesses das classes envolvidas, tornando-se “interesse nacional”. O Estado capitalista se apresenta então como intermediário da efetivação dos modelos político-econômicos empreendidos pela região que administra. O conceito de bloco de poder auxilia nessa compreensão, ao esquematizar a “[...] unidade contraditória particular das classes ou frações de classe politicamente dominantes, em sua relação com uma forma particular do Estado capitalista [...] O conceito de bloco no poder se refere ao nível político, abrangendo o campo das práticas políticas [...]” (POULANTZAS, p. 240-241, 2019, grifos no original).

As coalizões e/ou a unidade de classes são representativas na política brasileira, o que fortalece o argumento de bloco no poder iniciado por Nicos Poulantzas. O professor Eduardo Costa Pinto (2010) utiliza essa base teórica para compreender a junção dos interesses das frações de classe diante do modelo agroexportador. Para Pinto (2010), os interesses sino-americanos sobre os produtos agroalimentares brasileiros uniram a grande burguesia industrial exportadora e a grande burguesia bancária-financeira brasileiras. Para André Singer (2015), a então presidente Dilma Rousseff rompeu com o bloco no poder ao tentar uma política neodesenvolvimentista. Porém, com a forte redução de juros destinados aos bancos e outros fatores políticos, logo foi retirada do comando do Executivo com o apoio da grande burguesia industrial, principal beneficiária do projeto empreendido pelo governo Rousseff, comandado pela Fiesp (SINGER, 2015).

Entre as contradições conjunturais das frações de classe dominantes, o processo de land grabbing continuou a ser efetivado, bem como os processos que a ele estão interligados. A política ambiental é um dos pontos mais presentes no processo de land grabbing. A gestão ambiental do governo Bolsonaro (2018-atual) é correntemente assunto de diversas revistas, seminários, programas de televisão e trabalhos acadêmicos. Em 2019, o desmatamento na Região Amazônica aumentou 30% em relação ao ano anterior (AZEVEDO-RAMOS et al., 2020). O aumento do desmatamento segue um fluxo em que: primeiro são desmatadas de forma ilegal áreas públicas (florestas públicas não designadas), depois são utilizadas para as pastagens de bovinos, após um tempo, são vendidas e cadastradas legalmente como áreas privadas. Esse processo é conhecido como grilagem (AZEVEDO-RAMOS et al., 2020). O desmatamento ilegal é, por sua vez, parte do processo de estrangeirização da terra no Brasil, o qual serve para os interesses de especulação, para o cultivo de grãos e como pastagens para bovinos.

Mesmo com os diversos alertas do Ipam (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e de outras instituições, o atual governo brasileiro continua seu desmonte na política ambiental, além de incentivar os conflitos no campo por meio da autorização do uso de armas de fogos de pessoas do campo, o aumento do uso de agrotóxicos e de omitir a expropriação de terras e recursos naturais (AZEVEDO-RAMOS et al., 2020; FIRMIANO, 2020). Para Firmiano (2020), a grande burguesia agrária ganhou importância no bloco de poder dos governos brasileiros com a reorganização da divisão internacional do trabalho conectada ao sistema financeiro internacional a partir da década 1960, mas o governo Bolsonaro trouxe consigo o pensamento conservador de algumas associações e personalidades do setor agropecuário.

O desmonte das políticas de reforma agrária e preservação ambiental não se iniciou após a eleição de 2018. As especulações por terras e bens naturais já eram alvo de interesses internacionais, como o projeto de internacionalização da Amazônia na década de 1990. Contudo, o fortalecimento da fração agrária conservadora no governo brasileiro encontrou apoio interno e externo. A busca por “novas fronteiras agrícolas” no Brasil é financiada por fundos de investimentos e conglomerados internacionais que modificam os modos de produção em busca de maior produtividade, como visto em dados da seção anterior. O intermédio do Estado para o fortalecimento do setor agropecuário é sentido em outros setores, como o fim da desoneração da folha de pagamentos que influencia setores industriais, como da tecnologia, que estima uma perda de 97 mil postos de trabalhos em cinco anos (G1, 2020).

A política externa torna-se corolário da política interna brasileira. No entanto, o apoio irrestrito ao governo Trump trouxe isolamento externo ao Brasil, inclusive com rupturas com o maior comprador de bens primários, a China. Assim, o Mapa e outras instituições governamentais são restringidas na condução da política comercial externa (STUENKEL, 2020). Isso ocorre ao mesmo tempo que a China busca autonomia nos sistemas agroalimentares. A política agrária esperada para o próximo quinquênio é de maior produção de grãos em território chinês, diminuindo as importações de produtos primários e alterando os seus investimentos em cadeias mercantis importantes para o Brasil, como a soja (TIXILISKI, 2022; BLOOMBERG, 2021). Logo, a política externa brasileira em relação a Pequim deverá ser reorganizada, a fim de conseguir manter os níveis comerciais correntes.

Enquanto isso, os fundos internacionais pressionam a política ambiental brasileira, principalmente quanto à preservação da Amazônia e à proteção contra queimadas do Cerrado (PUPO, 2020). O movimento do mercado financeiro é replicado pela União Europeia, outro importante parceiro brasileiro, que reluta para concluir o acordo UE-Mercosul em curso há mais de 20 anos, por conta da política ambiental do Brasil (BRAUN, 2020). Paradoxalmente, os governos europeus continuam os investimentos diretos nos setores produtivos brasileiros e controlam conglomerados que tornam o setor agropecuário no Brasil oligopolista, como mostrado na seção anterior.

Para Madeleine Fairbairn (2015), o Brasil tem diversas instituições que competem pelo comando das políticas ambientais e agropecuárias, o que faz com que os dispositivos legais para a regulação do uso da terra não sejam eficazes. Aliado a isso, percebe-se que o modelo agroexportador brasileiro continuou intacto, isso porque, mesmo com o fim do boom das commodities, o Brasil continuou dependente do setor agropecuário para superávits comerciais. Contudo, Flexor e Leite (2017) afirmam que o Brasil enfrentará condições macroeconômicas desfavoráveis se comparadas àquela vista até 2013, o que tende a diminuir a demanda por terra e os fluxos de capital nos setores relacionados aos bens primários, mas não é improvável observar novas reformas liberalizantes que reforçam a concentração econômica e a desigualdade social.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19, o governo federal brasileiro enfrentou diversas dificuldades sociais e econômicas, e apenas com a iniciativa do Congresso que foi possível realizar as políticas econômicas de caráter emergencial. Enquanto as discussões mundiais estavam voltadas ao novo vírus, o ministro do Meio Ambiente à época, Ricardo Salles, declarou em uma reunião ministerial:

Então pra isso precisa ter um esforço nosso [ministros] aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid e ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. De Iphan [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional], de ministério da Agricultura, de ministério de Meio Ambiente, de ministério disso, de ministério daquilo. Agora é hora de unir esforços pra dar de baciada a simplificação, é de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. (G1, 2020, grifos nossos).

Com essa fala, é possível notar quais são as orientações políticas empreendidas pelo governo brasileiro. A realidade apenas comprova as análises acadêmicas, por meio das quais se verifica que o desmonte das políticas ambientais e dos órgãos responsáveis pela preservação dos biomas brasileiros são enxugados. No mesmo ano de 2020, foram levados pela Força Aérea Brasileira garimpeiros ilegais para uma reunião sem registros com o ministro Salles, ao mesmo tempo que o Pantanal, a maior área alagada do mundo, estava em chamas, como nunca antes visto na história, com pouco apoio de prevenção do governo federal (BRONZE, 2020; PRAZERES, 2020).

Se as legislações nacionais para regular o processo de land grabbing já não são capazes de controlar as rápidas mutações do capital financeiro global (FAIRBAIRN, 2015), o Estado brasileiro não produz alternativas internas; ao contrário, desmonta as cambaleantes políticas de preservação ambiental, de proteção aos povos originários e de fortalecimento da agricultura familiar. Com isso, a nova fração de classe dominante piora qualitativamente o intercâmbio das pessoas com a natureza (o modo de produção mostrado pelo Gráfico 2 é um exemplo) e do conjunto das características da reprodução social, que reafirma a crise civilizacional do atual padrão capitalista (FIRMIANO, 2020).

Considerações finais

O artigo propôs uma discussão baseada em análises bibliográficas e documentais em torno do processo de land grabbing no Brasil contemporâneo. A primeira seção introdutória demonstrou os principais problemas a serem resolvidos, a base teórica e a perspectiva utilizada. A partir disso, foi possível observar na segunda seção dados empíricos, emitidos por instituições confiáveis, sustentando e promovendo discussões apresentadas na terceira seção. O artigo demonstrou, ainda, parcialmente que o processo de land grabbing é intermediado pelo Estado brasileiro com a finalidade de manter o modelo agroexportador.

Assim, o land grabbing no Brasil é um subproduto das práticas políticas empreendidas pelo Estado desde sua emancipação política. No entanto, com a forte importância das finanças sobre os setores produtivos desde 1970, o que alienou os interesses dos capitalistas ao lucro individual, baseado em ações de especulação em Bolsas de Valores, a ligação das frações de classe dominantes internas foi amalgamada aos interesses de classes internacionais. Os dados podem ser lidos como forte interesse dos grandes grupos agropecuários brasileiros de estarem sendo financiados por capitalistas internacionais, do mesmo modo que os conglomerados internacionais permanecem e oligopolizam o setor no país.

A política de regulação do land grabbing no tempo recortado demonstra um retrocesso nas legislações anteriores, bem como o avanço da destruição ambiental e o desmantelamento dos direitos dos povos originários, ribeirinhos, assentados e de agricultores/agricultoras familiares. Os especialistas e as comunidades locais mostram preocupação com as políticas ultraliberalizantes que envolvem o espaço comum, que se concentra nas mãos de poucos e tende a pertencer a estrangeiros. Obviamente que não se pode negar a importância do agronegócio como maior propulsor de nossa balança comercial, no entanto, não se deve compreender apenas as benesses e esquecer os prejuízos. A forte ideologia de que o “agro é pop” foi colocada em xeque, mas continuou firme em 2020, com os noticiários informando o aumento dos preços de produtos da cesta básica, o uso massivo de agrotóxicos e as queimadas que destruíram boa parte da fauna e flora do Cerrado e da Amazônia.

Externamente, o Brasil, mesmo com as políticas que atraem o capital internacional, sofre pressões de grupos de investidores e de países consumidores. A política externa combativa de Bolsonaro ataca duas frentes importantes: de um lado, joga com a força da França e da União Europeia como um todo; de outro, enfatiza a xenofobia em relação aos chineses. Enquanto isso, a China busca autonomia no setor agroalimentar, e sua política Going Out já comanda grandes conglomerados do setor, bem como inicia uma política nacionalista que envolve tecnologia, produção e consumo interno. O Brasil, no entanto, se submete às políticas imperialistas e também nacionalistas dos Estados Unidos, seu principal rival comercial em diversos produtos, como a soja e o milho.

A construção do bloco no poder no Estado brasileiro releva o conservadorismo moral, o atraso econômico e a submissão política perante as classes internacionais. Para compreender com mais afinco as práticas políticas do Estado, é preciso que sejam realizados estudos que versem sobre as associações do setor, sua participação e importância para a condução do modelo político-econômico empreendido pelo Brasil. São necessárias pesquisas com maior recorte temporal, que busquem as raízes sociológicas do país. Pesquisas com caráter multidisciplinar também são importantes, a fim de ter uma gama maior de entendimento e construção do pensar criticamente o Brasil.

Referências bibliográficas

AZEVEDO-RAMOS, C. et al. Lawless land in no man’s land: the undesignated public forests in the brazilian amazon. Land Use Policy, v. 99, p. 1-4, dez. 2020.

BANCO MUNDIAL. Foreign direct investment, net outflows (1970-2020). 2022. Disponível em: https://data.worldbank.org/indicator/BM.KLT.DINV.CD.WD. Acesso em: 4 ago. 2022.

B3. Empresas listadas. 2020. Disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/negociacao/renda-variavel/empresas-listadas.htm. Acesso em: 5 jan. 2021.

BCB – BANCO CENTRAL BRASILEIRO. Série histórica dos fluxos de investimento direto: distribuições por país ou por setor. distribuições por país ou por setor. 2020. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/htms/Infecon/SeriehistFluxoInvDir.asp?frame=1. Acesso em: 5 jan. 2021.

BORRAS JR, S. M.; FRANCO, J. C. Global Land Grabbing and Trajectories of Agrarian Change: a preliminary analysis. Journal Of Agrarian Change, v. 12, n. 1, p. 34-59, 13 dez. 2011.

BLOOMBERG. China Reaffirms Goal to Bolster Food Security as Imports Swell. Bloomberg News. Nova York, 4 jan. 2021. Disponível em: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-04/china-reaffirms-goal-to-bolster-food-security-as-imports-swell. Acesso em: 6 jan. 2021.

BRASIL. Congresso. Senado. Projeto de Lei no 2.963, de 22 de dezembro de 2020. Projeto de Lei no 2.963, de 2019. Brasília, 2020.

BRAUN, J. Parlamento da UE se opõe a acordo UE-Mercosul por política ambiental. Veja. São Paulo, 7 out. 2020. Disponível em: https://veja.abril.com.br/mundo/parlamento-da-ue-preocupado-com-politica-ambiental-de-jair-bolsonaro/. Acesso em: 6 jan. 2021.

BRONZE, G. Queimadas no Pantanal são as maiores da história. CNN Brasil. São Paulo, 24 set. 2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/2020/09/24/setembro-de-2020-e-o-mes-com-mais-queimadas-no-pantanal-desde-1998. Acesso em: 6 jan. 2021.

BRF. Composição acionária. 2020. Disponível em: https://ri.brf-global.com/governanca-corporativa/composicao-acionaria/. Acesso em: 5 jan. 2021.

BRUNO, M.; CAFFE, R. Estado e financeirização no Brasil: interdependências macroeconômicas e limites estruturais ao desenvolvimento. Economia e Sociedade, Campinas, v. 26, Número Especial, p. 1025-1062, 2017.

BUAINAIN, A. M. Alguns condicionantes do novo padrão de acumulação da agricultura brasileira. In: BUAINAIN, A. M. et al. O mundo rural no Brasil do século 21: a formação de um novo padrão agrário e agrícola. Brasília: Embrapa, 2014. p. 211-240.

CARVALHO, T. B. de; ZEN, S. de. A cadeia de pecuária de corte no Brasil: evolução e tendências. Revista Ipecege, v. 3, n. 1, p. 85-99, 16 fev. 2017. http://dx.doi.org/10.22167/r.ipecege.2017.1.85.

CASTRO, L. F. P.; HERSHAW, E.; SAUER, S. Estrangeirização e internacionalização de terras no Brasil: oportunidades para quem?. Estudos Internacionais. Revista De Relações Internacionais da PUC Minas, v. 5, n. 2, p. 74-102, 2018.

CASTRO, L. F. P. de; SAUER, S. Marcos legais e a liberação para investimento estrangeiro em terras no Brasil. In: MALUF, R. S.; FLEXOR, G. (Orgs.). Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas. Rio de Janeiro: E-Papers, 2017. p. 39-51.

CHESNAIS, F. A finança mundializada: raízes sociais e políticas, configuração, consequências. São Paulo: Boitempo, 2005.

CNA – CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL. Panorama do Agro. 2020. Disponível em: https://www.cnabrasil.org.br/cna/panorama-do-agro. Acesso em: 18 nov. 2020.

COSTA, N. L; SANTANA, A. C. Estudo da concentração de mercado ao longo da cadeia produtiva da soja no Brasil. Revista de Estudos Sociais, v. 32, n. 16, p. 111-135, 2014.

COUTINHO, L. Nota sobre a natureza da globalização. Economia e Sociedade, n. 4, p. 21-26, jun. 1995.

DATALUTA. SOBREIRO FILHO, J.; GIRARDI, E. P. (Orgs.). Relatório Dataluta Brasil: 2020. 21. ed. Presidente Prudente: Nera, 2020.

EUCATEX. Composição acionária. 2020. Disponível em: http://ri.eucatex.com.br/governanca-corporativa/composicao-acionaria/. Acesso em: 5 jan. 2021.

ESCHER, F.; WILKINSON, J. A economia política do complexo Soja-Carne, Brasil-China. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 57, n. 4, p. 656-678, 2019.

FARBAIRN, M. Foreignization, Financialization and Land Grab Regulation. Journal of Agrarian Change, v. 15 n. 4, p. 581-591, 2015.

FLEXOR G.; LEITE, S. Mercado de terra, ‘commodities boom’ e ‘land grabbing’ no Brasil. In: MALUF, R. S.; FLEXOR, G. (Orgs.). Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas. Rio de Janeiro: E-Papers, 2017. p. 20-38.

FIRMIANO, F. D. ‘Quem lamenta os estragos – se os frutos são prazeres?’ O bloco de Poder Agro do governo Bolsonaro. Estudos Sociedade e Agricultura, Rio de Janeiro, v. 28, n. 2, p. 364-387, jun. 2020.

FPA – FRENTE PARLAMENTAR AGROPECUÁRIA. Integrantes. 2020. Disponível em: https://fpagropecuaria.org.br/integrantes/. Acesso em: 5 jan. 2020.

G1. Fim de desoneração da folha pode eliminar 97 mil postos de trabalho até 2025, diz setor de tecnologia. G1 – Globo. Brasília, 8 set. 2020. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/09/08/fim-de-desoneracao-da-folha-pode-eliminar-97-mil-postos-de-trabalho-ate-2025-diz-setor-de-tecnologia.ghtml. Acesso em: 6 jan. 2021.

G1. Ministro do Meio Ambiente defende passar ‘a boiada’ e ‘mudar’ regras enquanto a atenção da mídia está voltada para a Covid-19. G1 – Globo. Rio de Janeiro, 22 maio 2020. Política. Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml. Acesso em: 6 jan. 2021.

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 4. ed., 2002.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2006: Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação. Rio de Janeiro: IBGE, 2006.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017: resultados definitivos. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Agropecuária brasileira em números. Brasília, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-agricola/agropecuaria-brasileira-em-numeros/agropecuaria-brasileira-em-numeros-abril-de-2020. Acesso em: 18 nov. 2020.

MARTIN, S. J.; CLAPP, J. (2015). Finance for Agriculture or Agriculture for Finance? Journal of Agrarian Change, n. 4, v. 15, p. 549-559, 2015.

MDIC – Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. ComexVis. 2020. Disponível em: http://comexstat.mdic.gov.br/pt/comex-vis. Acesso em: 29 out. 2020.

MEDINA, G.; RIBEIRO, G. G.; BRASIL, M. E. Participação do capital brasileiro na cadeia produtiva da soja: lições para o futuro do agronegócio nacional. Revista de Economia e Agronegócio, v. 13, n. 1, 2016.

OLIVEIRA, G. L. T. A resistência à apropriação chinesa de terras no Brasil desde 2008. Idéias, v. 9, n. 2, p. 99-132, 2018.

PEREIRA, L. I. Estrangeirização da terra no Brasil: notas teóricas e metodológicas. Revista Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros Seção Três Lagoas, n. 29, p. 71-91, 2019.

PEREIRA, L. I. A Tríplice Aliança continua sendo um grande êxito: os regimes de controle do território paraguaio. 2019. 523f. Tese (Doutorado) – Curso de Geografia, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, 2019a. Disponível em: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/191196. Acesso em: 3 ago. 2022.

PINAZZA, L. A. Cadeia Produtiva da Soja. Brasília: Mapa, 2007.

PINTO, E. C. Bloco no poder e governo Lula: grupos econômicos, política econômica e novo eixo sino-americano. 2010. 265 f. Tese (Doutorado) – Curso de Economia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2010.

POULANTZAS, N. Poder político e classes sociais. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.

PRAZERES, L. Ministro do Meio Ambiente recebeu garimpeiros ilegais em conversa fora da agenda e sem registros. Época. São Paulo, 3 nov. 2020. Disponível em: https://epoca.globo.com/brasil/ministro-do-meio-ambiente-recebeu-garimpeiros-ilegais-em-conversa-fora-da-agenda-sem-registros-24621378. Acesso em: 6 jan. 2021.

PUPO, F. Pressão de investidores contra desmatamento gera alerta na equipe econômica. Folha de S.Paulo. São Paulo, 22 jun. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/investidores-pressionam-brasil-para-proteger-amazonia-e-geram-alerta-na-equipe-economica.shtml. Acesso em: 6 jan. 2021.

RAÍZEN. Relatório Anual. 2011. Disponível em: https://www.raizen.com.br/relatorioanual/flipbook/280/files/assets/basic-html/page15.html. Acesso em: 29 jul. 2022.

SILVA, G. B.; BOTELHO, M. I. V. O processo histórico da modernização da agricultura no Brasil (1960-1979). Campo-Território. Revista de Geografia Agrária, v. 9, n. 17, p. 362-387, 2014.

SINGER, A. Cutucando onças com varas curtas: O ensaio desenvolvimentista no primeiro mandato de Dilma Rousseff (2011-2014). Novos Estudos, v. 105, p. 39-67, 2015.

STUENKEL, O. Estratégia externa de Bolsonaro expõe economia brasileira a riscos políticos. Folha de S.Paulo. São Paulo, 19 out. 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/10/estrategia-externa-de-bolsonaro-expoe-economia-brasileira-a-riscos-politicos.shtml. Acesso em: 6 jan. 2021.

SUZANO. Composição acionária da Suzano S.A. em 2/12/2020. 2020. Disponível em: https://ri.suzano.com.br/Portuguese/governanca-corporativa/composicao-acionaria/default.aspx. Acesso em: 5 jan. 2021.

TIXILISKI, G. O. As motivações políticas e as ações econômicas da participação chinesa nos nódulos da cadeia mercantil da soja brasileira. 2022. 126 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Relações Internacionais, Centro Socioeconômico, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2022. Disponível em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/235267. Acesso em: 29 jul. 2022.

WILKINSON, J. ‘Land grabbing’ e estrangeirização de terras no Brasil. In: MALUF, R. S.; FLEXOR, G. (Orgs.). Questões agrárias, agrícolas e rurais: conjunturas e políticas públicas. Rio de Janeiro: E-Papers, 2017. p. 12-19.

Giacomo Otavio Tixiliski Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGRI-UFSC). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Membro do Grupo de Pesquisa em Economia Política dos Sistemas-Mundo (GPEPSM-UFSC) E-mail: gtixiliski@gmail.com ID Lattes: http://lattes.cnpq.br/7060959866488525 |

Revista IDeAS, Rio de Janeiro, volume 16, 1-22, e022003, jan./dez. 2022 • ISSN 1984-9834

[1]Mestre em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina (PPGRI-UFSC). Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI). Membro do Grupo de Pesquisa em Economia Política dos Sistemas-Mundo (GPEPSM-UFSC).

[2] As pastagens plantadas são divididas em duas subcategorias: a primeira como pastagem plantada em boas condições de uso, definida como “[...] área plantada ou em preparo para o plantio de espécies vegetais, destinada ao pastejo dos animais existentes no estabelecimento, e que não estava degradada, pois recebera manutenção frequente” (IBGE, 2017, p. 18); e a segunda pastagem plantada em más condições de uso, conceituada como “[...] área plantada com espécies vegetais, destinada ao pastejo dos animais existentes no estabelecimento, considerada nestas condições pelo próprio produtor. Inicialmente produtiva, tal pastagem assumira esta condição devido à ausência de manutenção ou ao uso intensivo [...]” (IBGE, 2017, p. 18-19).

[3] As matas naturais podem ser destinadas à preservação permanente ou reserva legal, ao extrativismo ou manejo florestal sustentável e utilizadas para lavoura ou pastagens (IBGE, 2017).

[4] As pastagens naturais são definidas como: “[...] área de pasto não plantado, mesmo que tivesse sido objeto de limpeza, gradeação etc., utilizada ou destinada ao pastejo dos animais existentes no estabelecimento” (IBGE, 2017, p. 18).

[5] Para o IBGE (2017, p. 34), uma lavoura temporária é: “modalidade de lavoura que é caracterizada por cultura de curta ou média duração e que normalmente necessita de um novo plantio após a colheita, como o arroz, o abacaxi, o algodão herbáceo, o feijão, o milho, a soja, o tomate industrial, entre outros produtos”. Já uma lavoura permanente é: “modalidade de lavoura que é caracterizada por cultura de longa duração, capaz de proporcionar colheita por vários anos sucessivos sem necessidade de novo plantio, como o abacate, a banana, a ameixa, o cacau, o café, a laranja, a seringueira plantada, entre outros produtos” (IBGE, 2017, p. 34).

[6] O IBGE (2017) conceitua as matas plantadas como “[...] áreas cobertas por matas e florestas plantadas com espécies florestais, nativas ou exóticas, utilizadas para a produção de madeiras e seus derivados, proteção ambiental ou, ainda, para fins biológicos” (IBGE, 2017, p. 19).

[7] A diferença entre empresas de capital fechado e de capital aberto está na divisão de suas ações financeiras. No primeiro tipo, a empresa tem um grupo de acionista reduzido e não oferece ações no mercado financeiro. No segundo tipo, as empresas têm milhares de acionistas captados por meio da venda de suas ações em Bolsas de Valores. Já as cooperativas são formadas por uma classe econômica e/ou social que presta serviços para seus associados a partir de uma estrutura empresarial; as cooperativas podem ou não buscar financiamento nas Bolsas de Valores.